Willkommen zu einem tiefgehenden Blick auf das Ivanpah Solar Electric Generating System – ein ambitioniertes Projekt zur Erzeugung von sauberer Energie mitten in der Mojave-Wüste. In diesem Beitrag erfährst du alles über die Entstehung, Funktionsweise, technischen Details, ökologischen Herausforderungen und den wirtschaftlichen Niedergang eines der beeindruckendsten Sonnenwärmekraftwerke der Welt. Perfekt für Leserinnen und Leser, die sich für erneuerbare Energien, Innovation und Umwelttechnik interessieren.

Wie entstand das Ivanpah-Kraftwerk?

In den frühen 2010er-Jahren setzten die USA verstärkt auf erneuerbare Energien, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. In diesem Kontext entstand das Ivanpah Solar Electric Generating System. Es wurde mit massiver Unterstützung durch die Regierung unter Barack Obama umgesetzt und als Meilenstein für grüne Energie gefeiert.

Hinter dem Projekt standen die Unternehmen NRG Energy, BrightSource Energy und Google. Google selbst investierte rund 168 Millionen US-Dollar. Insgesamt beliefen sich die Baukosten auf ca. 2,2 Milliarden US-Dollar, von denen 1,6 Milliarden über eine staatliche Kreditbürgschaft finanziert wurden. Das Ziel: Strom für 140.000 Haushalte liefern und dabei jährlich 400.000 Tonnen CO2 einsparen.

Was kann das Sonnenwärmekraftwerk Ivanpah leisten?

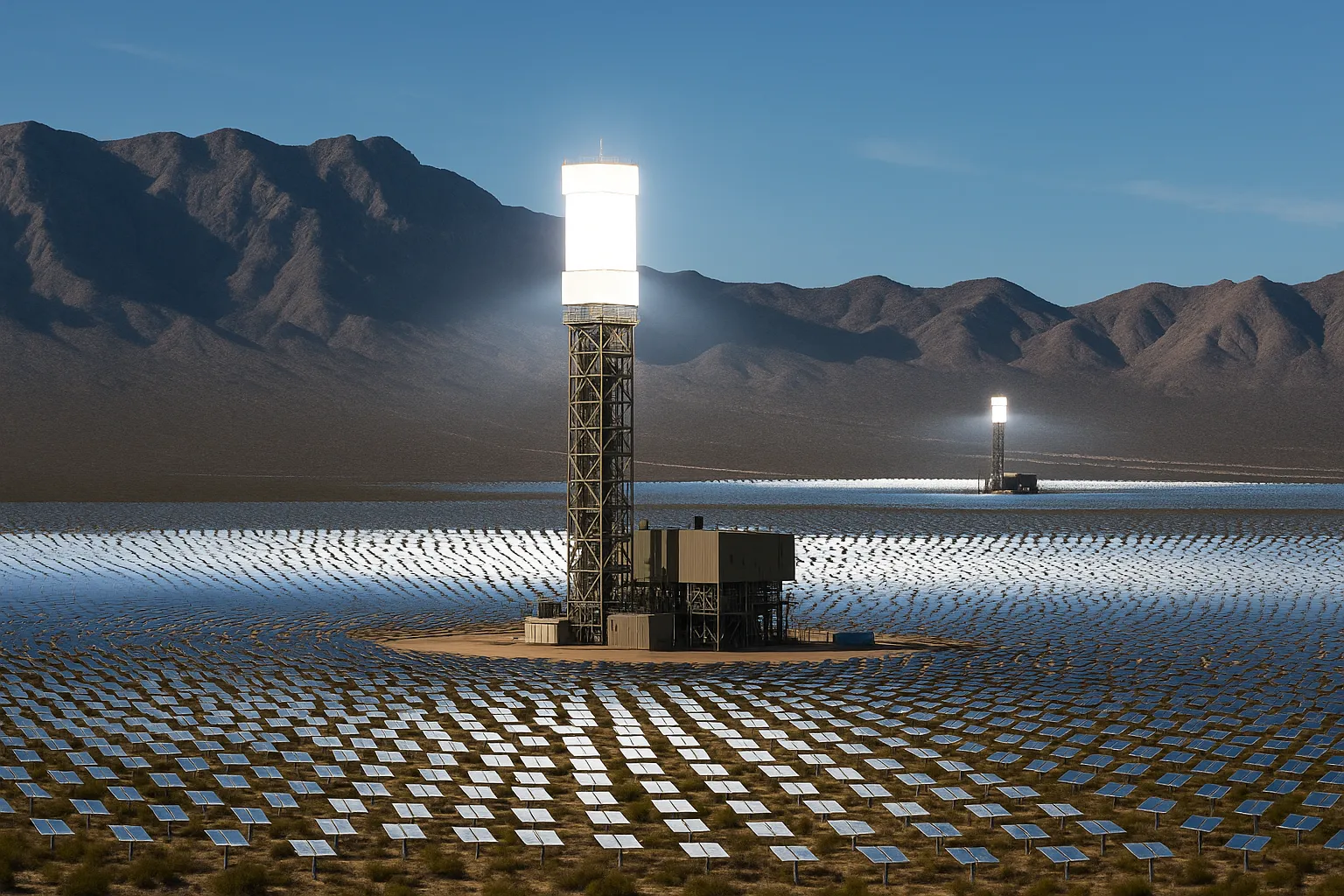

Im Gegensatz zu herkömmlichen Photovoltaikanlagen setzt Ivanpah auf konzentrierende Solarenergie (Concentrated Solar Power, kurz CSP). Auf rund 13 Quadratkilometern wurden 173.500 computergesteuerte Spiegel – sogenannte Heliostaten – installiert. Diese Spiegel lenken Sonnenstrahlen auf drei gigantische Solartürme mit jeweils 140 Metern Höhe.

Im Inneren der Türme befindet sich Wasser, das durch die gebündelte Sonnenenergie auf über 500 Grad Celsius erhitzt wird. Der entstehende Dampf treibt Turbinen an, die schließlich Strom erzeugen. Die maximale Leistung des Kraftwerks liegt bei beeindruckenden 392 Megawatt (MW) brutto.

Hintergrundwissen: Warum CSP statt Photovoltaik?

CSP-Technologien gelten als besonders effizient bei hoher direkter Sonneneinstrahlung. Der Vorteil gegenüber Photovoltaik liegt in der Möglichkeit, Energie zu speichern und bei Bedarf bereitzustellen. Ivanpah war somit auch ein Testfall für die Skalierbarkeit dieser Technologie in großem Stil.

Doch diese Technologie ist nicht ohne Herausforderungen. Der komplexe Mechanismus der Heliostaten, der hohe Wasserbedarf zur Dampferzeugung und die Abhängigkeit von konstantem Sonnenschein sind nur einige davon.

Kosten und Finanzierung: Ein teures Experiment?

Mit 2,2 Milliarden US-Dollar war Ivanpah eines der teuersten Solarprojekte seiner Zeit. Zwar kam ein Großteil durch staatlich garantierte Kredite zustande, doch der wirtschaftliche Erfolg blieb aus. Die Betriebskosten waren deutlich höher als kalkuliert, während der Preis für Strom aus Photovoltaikanlagen kontinuierlich fiel.

Zudem waren die Wartung und Steuerung der Spiegel aufwendig. Bis zu 5 Prozent der Heliostaten waren teilweise falsch ausgerichtet, was zu erheblichen Effizienzverlusten führte.

Ökologische Kritik: Tote Vögel und heiße Diskussionen

Ein unerwartetes Problem war der Einfluss auf die Vogelwelt. Die intensiven Lichtstrahlen wirkten wie ein Todesstrahl für fliegende Tiere. Tausende Vögel verendeten jährlich durch die extremen Temperaturen in der Luft. Diese Entwicklung führte zu heftiger Kritik von Umweltorganisationen und warf Fragen zur Umweltverträglichkeit auf.

Darüber hinaus sorgte auch der hohe Wasserverbrauch in der trockenen Wüstenregion für Diskussionen. Obwohl es sich um ein umweltfreundliches Projekt handeln sollte, zeigten sich schnell gravierende Nebeneffekte.

Der wirtschaftliche Niedergang

Ein weiterer Rückschlag war die Kündigung der Stromabnahmeverträge durch die Pacific Gas & Electric Company (PG&E) im Jahr 2024. Ohne Abnehmer fehlte die wirtschaftliche Grundlage. 2025 wurde offiziell angekündigt, dass das Kraftwerk 2026 stillgelegt wird.

Die Betreiber ziehen in Erwägung, das Areal in Zukunft für Photovoltaikanlagen zu nutzen. Diese sind nicht nur kostengünstiger, sondern auch deutlich einfacher zu betreiben und verursachen weniger ökologische Schäden.

Lehren aus Ivanpah: Was bleibt?

Das Ivanpah-Kraftwerk ist ein Paradebeispiel für ambitionierte, aber letztlich gescheiterte Energieprojekte. Es zeigt, dass technische Machbarkeit allein nicht reicht – wirtschaftliche Effizienz und ökologische Verantwortung müssen gleichwertig berücksichtigt werden.

Für die Energiewende liefert Ivanpah dennoch wichtige Erkenntnisse. Es belegt die Bedeutung von realistischer Planung, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Marktanpassung. Die Zukunft liegt vermutlich in Kombinationstechnologien aus Photovoltaik, Speicherlösungen und dezentralen Energieformen.

Fazit: Was wir aus Ivanpah lernen können

Ivanpah war ein technologisches Wunderwerk mit großen Visionen, das jedoch an der Realität scheiterte. Der Traum von großskaliger Solarthermie ist nicht ausgeträumt, doch er muss neu gedacht werden – effizienter, kostengünstiger und umweltfreundlicher.

Wer heute in erneuerbare Energien investiert, sollte aus Ivanpah lernen: Innovation braucht Bodenhaftung. Nur so kann die Energiewende gelingen und gleichzeitig Akzeptanz in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft finden.